| ベニバナ 紅花 ( キク科ベニバナ属 ) |

| 基原植物名 ベニバナ | 生薬名 コウカ ( 紅花 ) [ 局 ] | 用途 漢方薬・染料・化粧品 |

|

ベニバナ 紅花 は、ナイル川流域のエジプトから中近東付近まで含めた範囲が原産地とみられている1~2年草です。

古くから ( 紀元前2000年頃 ) 染料や食用として世界各地で栽培され、日本にも古い時代に渡来しています。

奈良県の纒向遺跡の遺構 ( 3世紀 ) からは、染織の廃液に入っていたとみられる大量のベニバナ花粉が発見されています。 ベニバナ の茎は直立して、高さ1m前後になり、茎の上部で分枝します。 葉は互生し、葉柄はなく、葉身は広披針形で長さ10cmほど、縁の鋸歯は先端が鋭いトゲ状になります。 6月~7月に、茎頂に頭状花序をつけ、頭花は基部が広がった壷型で、内側の総苞に包まれます。 外側には葉状でトゲのある総苞が、2~3列重なって頭花を囲みます。 花は管状花だけからなり、初めは鮮やかな黄色から、徐々に紅色に変わります。 管状花は長さ1cmほど、先は5裂して、雄しべは5個、柱頭は花冠から突出したのち2裂します。 果実は痩果で長さ6~7mmで、縦方向に稜があり、灰白色の堅い果皮に被われます。 |

ベニバナ 紅花 Carthamus tinctorius 東京都薬用植物園 |

|

種子から得られる油は食用になり、管状花は生薬や染料の原料になります。

6月から7月にかけて、早朝に摘み取り作業を行い、茎頂 ( 末 ) の花から摘み取ることで、末摘花 ( すえつむはな ) の別名があります。 薬用の場合は、生薬名をコウカ ( 紅花 ) といい、血流が良くなり、痛みを和らげる働きがあり、主に婦人病の漢方処方に用いられます。 ただし、妊娠中は使用してはいけないとされ、また、消化器官の潰瘍など出血性の症状がある場合は使用禁忌とされます。 |

|

|

ベニバナ には染料とされる2種類の色素が含まれます。

水溶性の黄色い サフラワーイエロー ( safflower yellow ) と、水に溶けない赤い色素 カーサミン ( carthamin、カルタミン、カルサミン ) です。

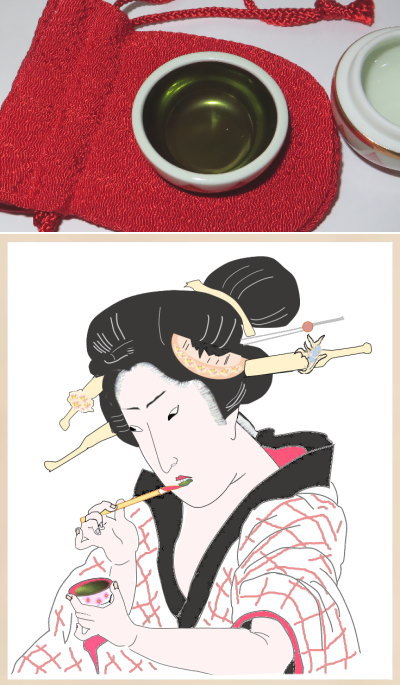

特に赤色の色素は、1%程度しか含まれないことから、上等な生地の染色や、化粧料の紅 ( べに ) ※1 に使用されました。

「 紅一匁は金一匁 」 とも言われる高級品で、紅を重ね塗りをする笹紅化粧は、当時の富裕層のステータスとして流行りました。 江戸時代の山形は、国内有数の紅花産地だったことで、県花をベニバナにしています。 明治以降は、合成染料や安価な中国産品が輸入されて、生産は衰退しましたが、観光客向けや草木染の原料として需要があり、現在も栽培が続けられています。 和名は、中国名の紅花 ( honghua ) を音読みしたものです。 万葉集には、末摘花の他に、「 呉の藍 ( くれのあい )」 の古名も出ています。 中国の呉 ( ご ) から伝わった 藍 ※2 という意味合いです。 ※1 化粧料の紅 : 江戸・中期以降、磁器の器 「 紅猪口 」 に紅を刷いて売られた。 良質な紅は乾燥すると光沢ある緑色になる。 ※2 藍 : 染料という意味で、使われたとみられる。 |

|

|

属名: Carthamus 、ラテン語 ベニバナ Carthami 由来。 種小名: tinctorius 、ラテン語 染色用の という意味。 2013.04.-2020.04.-2025.03.12.Re 参考書籍 「 生薬単 」、「 新訂生薬学 木村 孟淳、他 南江堂 」、他 |

| このページのトップへ↑ |