| ハハコグサ 母子草 ( キク科ハハコグサ属 ) |

|

ハハコグサ 母子草 は、全国の空き地や道端などで普通に見られる2年草です。

御形 ( オギョウまたはゴギョウとも ) と呼ばれる春の七草のひとつで、秋に発芽して、ロゼットをつくって冬を越します。

ロゼットの根生葉はへら形で、花の咲き初めまで残ります。

春に基部から分枝して茎を立ち上げ、草丈は10~40cmになり、茎や葉には柔らかく白い綿毛が密生します。

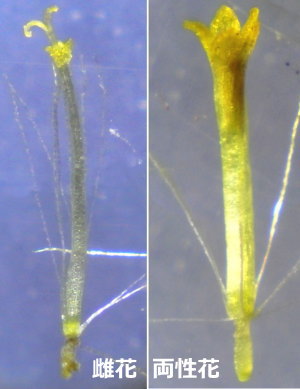

茎葉は互生、幅の狭い倒披針形で長さは2~6cmあり、無柄です。 花期は4月から6月、茎頂付近で短い枝を分けて、多数の黄色い頭花をつけます。 頭花は壺型で、淡い黄緑色の総苞片が囲み、中心部に両性花が、その周りを多数の雌花が囲みます。 両性花は、雌花に比べて太く、先端は5裂し、雌花は細く、先端は3裂します。 雌花の花柱は突出するものが見られ、柱頭は2裂します。 両性花、雌花ともに結実をして、果実は痩果で、先端に1列の冠毛がつきます。 条件が良ければ、秋に咲く ※1 こともあります。 ※1 秋に咲く : 別種 アキノハハコグサも、秋に咲くが、茎の上部で分岐するという違いがある。 |

ハハコグサ 母子草 Pseudognaphalium affine synonym Gnaphalium affine 東京都 |

|

ハハコグサ の古名は 「 ほうこぐさ 」 といい、痩果の冠毛がほうけ立つ様子からつけられたといわれます。

「 母子草 」の名は、古名が元となったと推測され、千年以上前に創作された名前とされます。

また、株の広がりを 「 這う子 」 に例えたハウコグサが転訛したという説もあります。

やさしい名前の割に発生量が多いため、耕作地に入ると害草になります。 属名:Pseudognaphalium 、偽の Pseudo + gnaphalium ( 次項参照 ) synonym属名:Gnaphalium 、チチコグサ の属名、ギリシャ語の フェルトに由来。 種小名:affinis 、近似の、酷似した という意味。何に類似するか不明。 2005.-2014.-2021.04.-2025.06.27.Re 参考書籍 「 野草図鑑 たんぽぽの巻 」、「 野草の名前・春 」、「 ワイド図鑑 里山・山地の身近な山野草 」、 「 京都府下の山野草 」、 |

ハハコグサ 頭花の中央部に両性花、周囲に雌花がある 東京都 |

| このページのトップへ↑ |