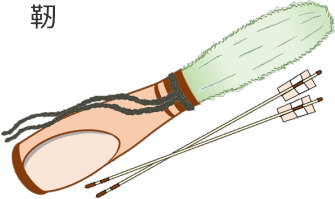

| ハマウツボ 浜靫 ( ハマウツボ科ハマウツボ属 ) |

|

ハマウツボ 浜靫 は、日本全国にみられる寄生植物の1年草です。

河原や海岸の砂地にあって、主として カワラヨモギ などの根に寄生し、基部は肥大して塊状になります。

和名は花穂の形状が、昔の矢を入れる武具 「 靫 ( うつぼ )」 に似るとして名付けつられました。 茎は直立し、黄褐色で太く、全体に白毛が密生し、草丈は茎頂の花序と合わせて10~20cmになります。 葉は退化して鱗片状になり、狭卵形で長さは1cmほど、先は尖り、茎にらせん状に互生します。 葉緑素がないことから、枯葉のような色合いをしています。 |

ハマウツボ 青森県 Orobanche coerulescens  |

|

| 花期は5~7月、穂状花序に淡紫色の花を多数つけます。 苞があり、やや紫を帯びた三角状卵形で、先は尖ります。 ガク ※ は膜質で2深裂し、さらに裂片は2裂して先は細く尖ります。 花冠は長さ2cmほど、太い筒部の先は唇形に2裂、上唇は先端中央部がへこみ、下唇は3裂、花冠の縁は波打ちます。 雄しべは4個、雌しべは1個、柱頭は先端が膨らんで2個の球状になります。 |  |

蒴果は狭楕円形で、多数の小さな黒い種子が入ります。

蒴果は狭楕円形で、多数の小さな黒い種子が入ります。※ ガクは先端の褐色部分から、参考図書記述を推定。 属名:Orobanche 、マメの1種 orobos + 絞め殺す anchein の意。 この属にマメ科に寄生するものがあるため。例) ヤセウツボ 種小名:coerulescens 、青味がかった という意味。coeruleus 青色の 2025.02.05.New 参考書籍 「 京都府下の山野草」、他 |

| このページのトップへ |