| ニッケイ 肉桂 ( クスノキ科クスノキ属 ) |

ニッケイ 肉桂 は、徳之島と沖縄に自生が見られる常緑高木で、樹高は10~15mになります。

古くから栽培されていたため、他の地区のものが本来の自生かどうか不明とされ、関東より南の地域では国内外来種

※1 になっているとみられています。

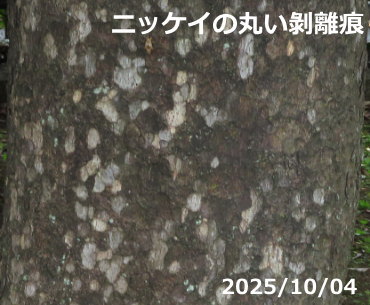

樹皮は表皮が丸く剥がれて落ちるため、暗い灰色の木肌に、灰色の丸い跡があります。

ニッケイ 肉桂 は、徳之島と沖縄に自生が見られる常緑高木で、樹高は10~15mになります。

古くから栽培されていたため、他の地区のものが本来の自生かどうか不明とされ、関東より南の地域では国内外来種

※1 になっているとみられています。

樹皮は表皮が丸く剥がれて落ちるため、暗い灰色の木肌に、灰色の丸い跡があります。葉は互生と対生が混在し、葉身は狭卵形で長さは8~18cm、先端は長く尖り、基部はクサビ形です。 表面は暗緑色で光沢があり三行脈が目立ち、裏面は粉白色を帯びて微毛がつき、脈が隆起します。 全縁で革質、葉を切るとほのかにニッキの香りがします。 ※1 国内外来種 : 国内の他の地域から、本来なかった場所に入って繁殖する生物。 |

ニッケイ 肉桂 Cinnamomum sieboldii synonym C.okinawense 撮影・東京都薬用植物園 |

|

花は新葉の時期の5~6月ころ、当年枝の葉腋に 集散花序を出し、目立たない淡い黄緑色の花をつけます。

花被片は内外各3の計6個、花径は7mmほどになり、雄しべ ※2 は9個あります。

雌しべは1個で、柱頭は頭状になります。

果実は直径1cmほどの液果で大きな種子が一個入り、果皮は11~12月頃に艶のある黒紫色になって熟します。 ※2 雄しべ : 参考書籍等の記述には、6個、9個、12個とバラつきがある。 ニッケイ ( 他のクスノキ属を参考 ) の雄しべは3個ずつが ( 3~ ) 4輪あって、外側2~3輪の数え方の違いと見られる。 最も内側 ( 4輪目 ) の3個は仮雄しべとされるが、小さいので目視では分からなかった。 |

ニッケイ 咲き始め / 花後の花被片 / 未熟な果実 撮影・東京都薬用植物園 |

|

以前は ニッケイ も生薬ケイヒの基原植物として日局に収載され、切り取った根皮あるいは樹皮を、ニホンケイヒ 日本桂皮 として漢方製剤に用いました。

食品としては和菓子の製造など ( 例えば 八つ橋 ) に利用され、使用できないような細根は、駄菓子屋などで販売されていました。

現在は薬用・食用ともに、より香りの強い輸入品の シナモン ※3

( シナニッケイ C.cassia ) に交代しています。 ニッケイの名前は、中国名の 「 肉桂 」 の音読みからきています。 中国の肉桂は、C.cassia であり、日本のニッケイ C.sieboldii と別の種になります。 ※3 シナモン : 区別しないでカッシア ( シナニッケイ ) もシナモンとしてまとめた。 属名:Cinnamomum 、桂皮のギリシャ古名由来。 種小名:sieboldii 、日本の植物を研究した医師 Philipp von Siebold に因む。 synonym種小名:okinawense 、沖縄 ( 産 ) の の意味。 2012-2020.07.-2025.10.04.Re 参考書籍 「 琉球の樹木 」、「 沖縄の身近な植物図鑑 」、「 生薬単 」、「 新牧野日本植物図鑑 」、 「 原色版日本薬用植物辞典 伊沢凡人著 誠文堂新光社 1980年 」 |

| このページのトップへ↑ |