|

| 陶芸トップ | 作陶スケジュール | 活動 | 釉薬 |

| はじめの一個 土(粘土)・ろくろ |

|

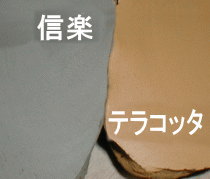

1.粘土 陶芸に使う粘土はいろいろな種類があります。 信楽系を使用する会員が多くいますが、他にも例えばテラコッタなどの赤土系を混ぜて使用する人もいます。 半磁器(焼き上がりが磁器のように白い)で絵付けにチャレンジする会員もいます。 |

|

| 2.菊練り 最初は、土の中の空気をなくすための作業をおこないます。 練っているときの模様が、菊の花のような模様になるため、この作業を菊練りといいます。 空気が抜けないままで作ると、右下のように膨らんで、ゆがんだり焼成のときに壊れたりします。 土の量が多いと、疲れますが手を抜けない作業です。 |

|

| 3.ろくろ 回しながら作るための道具 「 ろくろ 」 はすごい発明です。 名人が電動ろくろを回しながら、粘土の縁を持つと、スーッと立ち上がって花瓶になったり、茶碗になったりしますが、そんな簡単にはいきません。 初心者は、ゆっくりと 「 手で回すろくろを使う 」 ことになります。 |

|

なんだか、今日は・・ |

電動ろくろも絶好調! |

の、ハズだったのに |

|

4.ひも作りとたたら作り 菊練りの済んだ粘土を、ろくろの中心に平たく丸く乗せます。 これが、花瓶やカップの 「 底 」 になります。底に積み重ねる方法は、2つあります。 ひとつは、ひも状にした粘土を、底の円周上に一段ずつ積み上げる 「 ひも作り 」 という方法。 もうひとつは、板状にした粘土を使う 「 たたら作り 」 という方法で、「 底 」 の上に円柱状に乗せます。 |

|

左は、筒状に積み上げて、コップ状にしたところ。 デコボコしたままだと、できあがりも歪むので、ろくろを回しながら、削りかんなや手で形を整えます。 まだ、相当厚みがあります。 ここから、ビアカップにしたり、コーヒーカップにしたりします。 今回は一応、ビアカップを目指したのですが・・・ |

|

諸般の事情で、ひょうたんになってしまいました。 苦し紛れに作ったものでも、こういう時は 「 土がこうして欲しいと言ったので 」 などど言い訳をすればOKです ( 嘘です )。 楽しい陶芸 (^^; NEXT → 素焼き |

|