|

| 陶芸トップ | 作陶スケジュール | 活動 | 釉薬 |

| はじめの一個 制作手順 - 乾燥・素焼・釉薬 |

|

- 乾燥 - できた「ひょうたん」に、すぐ釉薬(ゆうやく)をかけて焼くのではありません。 まず、乾燥をさせます。乾くとずいぶん色が変わるでしょ。 |

|

|

- 窯詰め - 素焼きをするために左の画像のように詰めます。 ガス窯なので、直接炎に当たらないようにすれば、後は本焼きと違って、重ねて詰めても良いので気楽にできます。 ガスバーナーに点火しても、しばらくは扉を閉め切らずに少し隙間をあけておきます。 土の中に少量残っていた水分を窯の外にだすためです。 |

| - 素焼き - 次に、温度800度くらいで素焼きを行います。 いきなり1200度の本焼きという方法もありますが、一度素焼きした方が、釉薬をかけるときも、扱いやすくなります。 従って、素焼き → 本焼き の手順が一般的です。 |

|

|

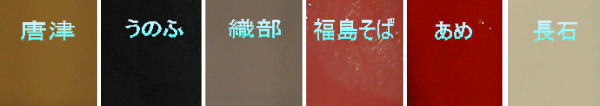

右は、素焼きしたひょうたんです。 - 釉薬 - 釉薬にもたくさんの種類があります。 下は、本焼き前の釉薬の色ですが、焼き上がり後は、全く違う色になります。 長石や黒い「うのふ」は、焼き上がりが透明に、グレーの織部(おりべ)は緑色に、焼き方によっては赤くなることもあります。 |

|

|

釉薬を、かけたくない部分には、あらかじめ溶かしたロウ(パラフィンなど)を塗って釉薬が乗らないようにします。 特に底の部分は、熱で溶けた釉薬と棚板がついてしまうので、必要な作業です。ひょうたんには唐津をかけました。 |

|

| 下の方にかかっていない部分があるのは、ロウを垂らしてしまった跡です。

こういう場合は、失敗したと言わずに、 「景色を作って見た」と言います。 ちょっと苦しい(^^; |

|

焼く前の釉薬の色です | |

| 何を作ろう ← NEXT → 本焼き |