| メヒルギ 雌蛭木、雌漂木 ( ヒルギ科メヒルギ属 ) |

|

メヒルギ 雌蛭木 / 雌漂木 は、マングローブ樹種のひとつで、熱帯から亜熱帯の河口付近の干潟に生育します。

同じヒルギ科の オヒルギ、ヤエヤマヒルギ とともに日本のマングローブを構成する主要な樹木です。

日本では7~8m程度になる常緑高木で、幹は直立し、根は板根状になり、陽当りを好みます。

樹下ではあまり繁殖できない傾向があり、開けた明るい場所を好むパイオニア植物でもあります。 葉は対生し、葉身は倒卵形から長楕円形、長さはオヒルギより一回り小さな4~13cmほど、先は丸いかわずかに凹みます。 全縁、表面は濃い緑色、裏は淡緑色、革質で光沢があります。 |

|

| 5~6月に集散花序を葉腋につけ、8~10個ほどの花をつけます。 ガク裂片は、白色 ( 後に緑色 ) で厚く細長く、星形に開き、先端はやや内側に湾曲します。 花弁は5個あり、2裂したのち、さらに細く糸状に裂けます。 雄しべは多数あり、葯は淡い赤紫色、雌しべは雄しべよりやや短く、花柱の先はわずかに3裂します。 |

メヒルギ 雌蛭木 / 雌漂木 Kandelia obovata 新宿御苑 |

| 果実は卵形で、胎生種子になります。

種子は果実の内部 ( 基部側 ) で発芽し、先端からは緑色の果実のような胚軸がこん棒状に伸びます。

胚軸は長さ15~30cmの細長い幼木の状態で果実から抜け落ち、この親についたまま幼木になる形態を 「 胎生 」 種子といいます。

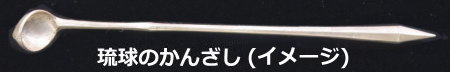

落下した干潟に根付くほか、海流散布によっても分布域を広げます。 和名は メヒルギ の胎生種子の方が、オヒルギよりも細く女性的であることからとされます。 別名のリュウキュウコウガイ ( 琉球笄 ) は、細長い胎生種子の形状が、笄 ( こうがい ※ ) に似ているとしての名前です。  ※ こうがい : 本来、笄と簪 ( かんざし ) は、別の用途で形も少し違う。

どちらも髪のかざりに使うことで用法が似てきたため、名の 「 コウガイ 」 をかんざしとする説明も普通にある。

琉球のかんざしは胎生種子の形に似ている。

※ こうがい : 本来、笄と簪 ( かんざし ) は、別の用途で形も少し違う。

どちらも髪のかざりに使うことで用法が似てきたため、名の 「 コウガイ 」 をかんざしとする説明も普通にある。

琉球のかんざしは胎生種子の形に似ている。属名:Kandelia 、インドの地方での呼び名 ( kandel ) に由来。 種小名:obovata 、倒卵形の という意味。 2020.05.-2025.02.25.Re 参考書籍 「 琉球の樹木」、「 沖縄の身近な植物図鑑 」、「 ワイド図鑑 身近な樹木 」、他 |

メヒルギ 幼木 と 胎生種子 沖縄県 |

| このページのトップへ↑ |