|

| 陶芸トップ | 作陶スケジュール | 活動 | 釉薬 |

| はじめの一個 制作手順 - 本焼き |

|

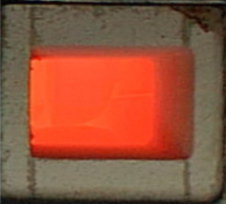

- 本焼き(ガス窯) - 素焼きと異なり、本焼きの窯詰めは神経を使います。 溶けた釉薬同士がついてしまわないように、間隔をあけて置きます。 |

|

|

また、釉薬の種類によって溶ける温度が違うので、その釉薬に適した場所を選ぶことも必要になります。

温度は、約1200度以上。素焼きより400度高く、焼成の時間も長くなります。 焼成がすんでも、すぐに出来映えをみることはできません。 扉を閉めたまま一晩置き、ゆっくり温度が下がるようにします。 |

|

●夏の本焼き 服を着たままサウナに入るような感じです。 窯は、30分おきに温度管理(ガス圧調整)をします。 この窯番は、会員が交代でしますが、待ち時間は、日陰を選んで、あちこち移動。 水分補給は欠かせません。 ですから、盛夏の本焼きは避けています。 |

|

●冬の本焼き 不思議と冬の窯は、ストーブの役割をしてくれません。 ガスストーブを囲んで、おしゃべりをしながら待機します。 内容は、やはり陶芸に関するものが多くなります。 人気があるのは、誰でもやっている、ちょっとした失敗談(^^; |

|

|

- 窯だし - 何とも言えない瞬間!です。 間違ってロウを垂らした「ひょうたん」は、こんな風に焼き上がりました。 同じ釉薬でも、違う日の窯では、違った色になります。 思い通りにならない。思いもかけない出来上がり。 窯だしは、そんな驚きの連続です。 雰囲気を感じていただけましたか。 さて、次は何を作ろう。何ができるだろう。 たぶん・・・土に聞いてください・・・かな。 |

|

| 乾燥・素焼・釉薬 ← 何を作ろう ← 戻る |